Secondo le informazioni storiche è stata la prima biblioteca della capitale ad essere aperta al pubblico e insieme alla Ambrosiana di Milano e alla Bodleian Library di Oxford, una delle prime in Europa. Siamo nel 1604 e il Vescovo agostiniano Angelo Rocca fonda la Biblioteca Angelica. Il pensiero di Sant’Agostino e l’Ordine agostiniano sono alla base dell’evoluzione della Biblioteca nel corso tempo.

Da appassionato collezionista di edizioni pregiate e da responsabile della Tipografia Vaticana durante il pontificato di Sisto V, il Vescovo Angelo Rocca, non solo scelse la sede della Biblioteca, in Piazza di S. Agostino, 8 (o Via di S. Agostino, 11) ma la rese custode della propria ricca raccolta libraria e delle proprie rendite nonché di un regolamento in cui si stabiliva che la stessa fosse aperta a tutti senza limiti di censo. La novità “dell’operazione” e l’apertura al pubblico senza termini di sorta raccolse intorno alla biblioteca un crescendo di interesse sia da parte del pubblico che degli studiosi del tempo. Non mancarono, a distanza di pochi anni, altri importanti lasciti.

Nel corso del 1800 la vita della Biblioteca Angelica si lega strettamente alle vicende storiche che interessarono la città di Roma: invasione francese e proclamazione della repubblica mazziniana (1849). Per esempio, negli anni dell’occupazione francese, dal 1799 al 1804, si verificarono sottrazioni al fondo delle stampe che rappresentarono, sin dall’inizio, e per il Vescovo Angelo Rocca, un’ interessante documentazione dei suoi più svariati interessi.

Nel 1873, infine, la Biblioteca passò nelle mani dello Stato italiano. Il periodo che seguì fu segnato da importanti acquisti: una parte della biblioteca (200 manoscritti e 450 volumi a stampa) dei principi Massimo(1884) a cui si aggiunse la collezione delle opere edite da Giambattista Bodoni (1919) e dal 1940 si è aggiunto il deposito di circa 4.000 volumi di proprietà dell’Accademia letteraria dell’Arcadia (volumi a stampa, 41 manoscritti, lettere autografe degli Arcadi e componimenti arcadici, relativi soprattutto alla letteratura italiana del ‘700).

Dal 1975 la Biblioteca Angelica dipende dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nello stesso anno fu acquistata la biblioteca del critico letterario Arnaldo Bocelli, proprietario di testi di letteratura italiana del Novecento; mentre, nel 2005, l’Angelica ha ricevuto in dono il Fondo Cardone: 500 volumi di letteratura francese e italiana degli ultimi anni dell’Ottocento. Dal 1940 la Biblioteca è anche sede dell’Accademia letteraria dell’Arcadia.

Oggi, la Biblioteca è legata, quindi, alla presenza di alcuni cospicui fondi acquistati o donati, che ne hanno delineato la fisionomia. In particolare si traovano: il Fondo Convento Agostiniani, il Fondo Angelo Rocca, il Fondo Lucas Holstenius, il Fondo Enrico Noris, il Fondo Domenico Passionei, il Fondo Arnaldo Bocelli, il Fondo autografi (Zanazzo, Gnoli, Barnabei), il Fondo dell’Accademia Letteraria dell’Arcadia.

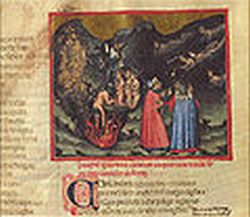

Non mancano, inoltre, raccolte su Dante, Petrarca e Boccaccio, testi di letteratura italiana e sul teatro dal XV al XVIII secolo, opere su Roma, edizioni rare, elzeviriane. Discipline, queste, trattate anche nelle circa 600 pubblicazioni periodiche, italiane e straniere, in possesso della Biblioteca. Nel Fondo antico è individuabile un Fondo manoscritto(con circa 24.000 documenti sciolti e 2.700 volumi latini, greci ed orientali, di cui alcuni provenienti dal Convento di S.Agostino, altri provenienti dall’acquisto della biblioteca del Cardinale Passionei ed altri ancora lasciati in custodia all’Angelica nel 1849 dai frati di S.Maria del Popolo) e 1.100 incunaboli (tra cui il De Oratore, il primo libro stampato in Italia a Subiaco nel 1465, il De Civitate Dei, anch’esso sublacense, e un esemplare della prima edizione della Divina Commedia, stampato a Foligno nel 1472). A questo patrimonio si aggiungono le edizioni del secolo XVI che sono circa 18.000 e il Trattato della scienza d’armi di C. Agrippa, edito a Roma nel 1553, nonché disegni, stampe e carte geografiche (circa 10.000) e una curiosa collezione di disegni di vedute di città dell’Italia meridionale della fine del XVI secolo e numerosi atlanti e carte nautiche manoscritte del XVIII secolo di provenienza olandese.

Se il Fondo Antico rappresenta il cuore della storia italiana ed europea, non solo in termini di contenuti, di valore intrinseco, ma anche dal punto di vista della fattezza delle opere, di valore estrinseco, il Fondo Moderno ne completa il patrimonio. Dal 1873, i vari ministeri, prima del Regno, poi repubblicani, continuarono ad accrescerne la ricchezza ed in quasi un secolo e mezzo il patrimonio aumentò di circa altri 100.000 volumi. La produzione così aggiunta spazia da quella italiana a quella mondiale, in forma di periodici specializzati in italianistica o storia della Chiesa, fino ai moderni ausilii bibliografici su supporti cartacei e elettronici. Gli autografi in dialetto romanesco di Luigi Zanazzo, gli importanti carteggi di Domenico Gnoli e Felice Barnabei completano la sezione.

Nelle sale della Biblioteca Angelica è rinvenibile anche un Ufficio “Fondi Speciali” che si occupa della conservazione, catalogazione e valorizzazione del Fondo geografico (materiale manoscritto e a stampa delle raccolte geografiche e cartografiche e itinerari e letteratura di viaggi), del Fondo Periodici antichi (una collezione di 140 gazzette letterarie europee, soprattutto francesi e olandesi in lingua francese, edite nei secoli XVII – XVIII) e del Fondo Manoscritti e Carteggi del XX secolo.

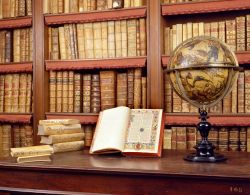

Ma è soprattutto l’aria che si respira attraversando le sue sale, è l’assenza di rumori tra gli scaffali ricolmi di libri, è il segno lasciato dal tempo e da coloro che hanno sfogliato per primi le pagine e hanno tenuto tra le loro mani quei testi, che fa la differenza. Basta varcare la soglia e la prospettiva cambia.

E per varcare quella soglia basta avere 16 anni per la consultazione delle opere a stampa e 18 anni per i manoscritti e le opere rare.