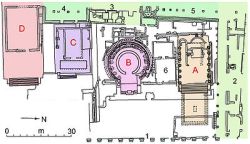

Fatto sta che il tempio A, in origine era un piccolo tempio, con una coppia di colonne davanti e con un podio alto dieci piedi. Sulla sua platea, in tufo, poggiava un altare in piperino (visibile, oggi, solo parzialmente). La platea venne, poi, ricostruita una seconda volta, sulla prima, e sempre in tufo, con un altare in opus caementicium, corrispondente al pavimento della porticus Minucia. All’epoca di Silla il tempio venne rifatto completamente con l’aggiunta di un colonnato, tutto intorno all’antica struttura, a capitelli in travertino e fusti in tufo.

Il tempio B è il più recente dei quattro ed è l’unico a pianta circolare. Oltre al basamento, oggi, restano in piedi solo sei di tutte le colonne che ornavano il perimetro della costruzione. Anche le colonne di questo tempio sono in tufo coperte di stucco; mentre, le basi e i capitelli sono in marmo. Lavori fatti in un periodo successivo, non databile con precisione, vede la costruzione di pareti tra colonna e colonna secondo la tipologia dei templi pseudoperiteri.

Il tempio D, infine, è il più grande dei quattro. Solo una parte di questo tempio è stata scoperta, lasciando il resto sotto il piano stradale di via Florida. La pianta della struttura è piuttosto arcaica, con una grande cella rettangolare. Oggi, è visibile solo il podio in travertino.

Altri elementi sono osservabili all’interno dell’Area Sacra. Nella zona est sono visibili dei resti della Porticus Minucia; mentre, nella zona nord fanno capolino alcune tracce del grande portico Hecatostylum, cioè delle cento colonne. A ovest, alle spalle dei templi B e C, si può osservare un grosso basamento in tufo, che con grande probabilità era parte integrante della base della Curia di Pompeo, cioè il luogo dove si riunivano i senatori di Roma e dove il 15 marzo del 44 a.C. venne ucciso Giulio Cesare.

Nel corso dei secoli le masse murarie più solide, appartenenti a quest’area, furono utilizzate per la creazione di campi fortificati con residenze turrite di potenti famiglie romane in lotta tra di loro.

All’inizio del secolo scorso, dopo un tempo inestimabile attraverso cui l’area subì pesanti cambiamenti, furono iniziati dei lavori per il congiungimento di via Arenula con il Corso Vittorio Emanuele II, ma nell’affrontare quest’intervento, si ebbe anche la consapevolezza che sarebbero andati distrutti edifici di grande importanza archeologica.

Tutta l’Area Sacra, rischiò anche di essere distrutta per la costruzione di grossi palazzi ad opera dell’Istituto Romano dei Beni Stabili, proprietario dell’area, in base ad una convenzione con il Comune.

Le demolizioni iniziarono nel 1927 con l’abbattimento della chiesa cinquecentesca di S.Nicola de’ Cesarini. E fu così che venne alla luce il complesso archeologico dei quattro edifici sacri, che servì a far sospendere i lavori. Naturalmente fu subito guerra tra i fautori della zona archeologica e i fautori dell’edificazione. Il 22 ottobre 1926 Mussolini in persona si recò sul luogo e, ascoltati i pareri della due fazioni, si pronunciò per la salvezza dell’area. La sistemazione dell’Area Sacra fu eseguita sotto la direzione di Antonio Muñoz, ispettore superiore per l’Archeologia e le Belle Arti. I lavori, di salvataggio dell’area, furono eseguiti in sei mesi e il 21 aprile 1929 il “Foro Argentina” fu inaugurato da Mussolini.