Queste si distinguono per le elevate dimensioni dalle altre 60 catacombe cristiane ritrovate a Roma e rappresentano oggi un importante finestra sulla storia della comunità cristiana, nei primi secoli del suo sviluppo. La costruzione del “Complesso Callistiano” racchiuso tra l’Appia Antica e l’Ardeatina, iniziò nel II sec d.C e comprende un’area di 30 ettari di cui circa 15 sono occupati dalle catacombe. Sotto papa Zefirino la custodia del primo cimitero cristiano ufficiale fu affidata al diacono Callisto che si impegnò affinchè tutti i fedeli, senza distinzione di rango o classe sociale, ottenessero una degna sepoltura nel rispetto dei valori cristiani.

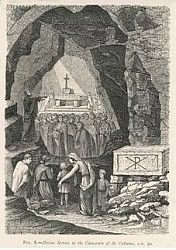

Dopo il 313 quando gli imperatori Costantino e Licinio posero fine alle persecuzioni con l’editto di Milano, le catacombe divennero veri e propri luoghi di culto, meta di continui pellegrinaggi.

Su quattro livelli cunicoli e gallerie tufacee si artcolano in un vero e proprio labirinto di loculi aperti o ancora murati costruiti su misura e pensati per una sepoltura semplice, senza cassa ma solo in un lenzuolo, arcosoli spesso affrescati, sarcofagi, cripte, cubicoli, epitaffi ed incisioni, resti di lucerne ad olio e vasetti con profumi.

Tra le migliaia di iscrizioni su cui venivano riportati il nome del defunto e spesso qualche informazione riguardo la sua vita, il mestiere svolto, la data del decesso, ve n’è una particolarmente toccante che recita “A Cartilio Ciriaco figlio dolcissimo” posta sopra un piccolissimo loculo nel quale fu sepolto un bambino di soli sei mesi.

Nel corso della visita si scende solamente al secondo piano, senz’altro il più interessante da un punto di vista dei ritrovamenti archeologici. Subito ci si imbatte nella copia di una statua del IV secolo conservata nei Musei Vaticani, raffigurante il Buon Pastore, simbolo dell’amore di Cristo. Tra le altre immagini, appartenenti alla vasta simbologia escogitata dai cristiani nel periodo delle persecuzioni, quando la loro religione fu dichiarata “strana et illicita” con il decreto senatoriale del 35, vanno ricordate quelle più ricorrenti come il profeta Giona, l’orante, il monogramma XP per Christòs, inciso per riconoscere le lapidi di uomini cristiani, il pesce il cui termine greco “ichtùs” forma l’acrostico Iesùs Christòs Theòu Uiòs Sotèr ovvero Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore e la fenice, simbolo della Resurrezione.

Proseguendo si entra nella Cripta di S. Cecilia dove, al posto del sarcofago che conteneva il corpo della santa protettrice della musica, oggi custodito nella Basilica di S. Cecilia a Trastevere, troviamo la copia di una famosa scultura del 1599, in cui la giovane e raffigurata distesa con le mani in evidenza, nella posizione in cui secondo la tradizione fu ritrovata: tre dita aperte nella mano destra e un dito in quella sinistra simboleggiano rispettivamente la sua fede nella Trinità e nell’Unità di Dio.

Si attraversa poi un corridoio sul quale si aprono i Cubicoli dei Sacramenti, cinque piccole stanze in cui si conservano alcuni dei più antichi affreschi di epoca cristiana, raffiguranti appunto i sacramenti più importanti nella fede cristiana: il battesimo e l’eucarestia.

Nella “Regione di Papa Milziade” sono da menzionare la lapide di Irene e la cripta del Refrigerio dove è conservato il coperchio di un sarcofago monumentale ed il Cubicolo dei Sarcofagi, dove si possono riconoscere resti umani, oggi protetti da lastre di vetro.

Si conclude così la visita che ci lascia soddisfatti ma più curiosi di prima, pronti per una nuova giornata di fascino e mistero, alla scoperta della storia di Roma.