Chi si avventura, invece, attraverso il “ristretto” spazio, trova che affacciata, proprio, sulla solare piazza, “nascosta agli sguardi”, circondata da case e palazzi, costruiti dal Seicento al Novecento, del secolo scorso, che le rendono armonia e fierezza, si trova la Basilica di San Lorenzo in Lucina.

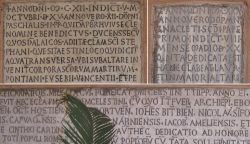

La storia di questa Basilica, o meglio ancora, la storia racchiusa e custodita per secoli sotto il basamento dell’odierna Basilica risale ai tempi in cui Via del Corso si chiamava Via Lata e una certa signora, una matrona, di nome Lucina che possedeva alcune proprietà, proprio lungo la Via Lata, fornì ospitalità alle prime comunità cristiane, convertite dal paganesimo, per le loro riunioni. Correva l’anno 366 d.C.. In una delle residenze della signora Lucina, secondo quanto riportato nel Liber Pontificalis, si svolse l’elezione di Papa Damaso alla presenza del suo segretario, San Girolamo. Il luogo divenne, sotto Papa Sisto III (432-440), una Basilica dedicata a San Lorenzo. Di questa antica Basilica esistono poche e discontinue notizie. Nell’opuscolo che si può ritirare, oggi, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina si legge, a proposito di quello che resta dell’antica struttura, che “probabilmente questo edificio aveva a che fare con l’Ara Pacis e con i lavori di risistemazione apportati nel II sec., ai tempi di Adriano”. Quasi sicuramente l’iscrizione è esatta. La distanza tra i due edifici, l’antica Basilica e l’Ara Pacis, non è particolarmente notevole. In età romana la zona, Via Lata, era centrale e il “quartiere” era popolato da palazzi, case e monumenti.

Nell’area intorno alla Chiesa, compresa tra la Piazza del Parlamento e la Piazza di San Lorenzo in Lucina, vennero ritrovati anche i resti dell’Horologium Augusti, la grande meridiana orizzontale distesa nel cuore del Campo Marzio, VII regione augustea dedicata all’addestramento dei militari in età romana, e fatto costruire da Augusto, nel X secolo a.C., da astronomi e matematici provenienti da Alessandria d’Egitto.

Nel sito archeologico, al di sotto della Basilica di San Lorenzo in Lucina, sono stati importanti gli interventi di indagine collaborativa effettuati tra la Sopraintendenza Archeologica di Roma e l’Istituto Svedese di Studi Classici a Roma. La Sopraintendenza romana aveva già effettuato una serie di campagne di scavo negli anni 1982-1983 e 1985. Questi primi lavori hanno portato alla luce i resti di un edificio romano in laterizi e riutilizzato come fondazioni per la Chiesa. Sul lato ovest della Chiesa venne riportata, invece, alla luce una parte di una vasca battesimale di forma circolare, dal diametro di circa 4 metri, e una seconda vasca di forma rettangolare più piccola che ricorda alcune fontane dei giardini di Pompei. Sulla funzione di quest’ultima vasca all’interno della struttura sono state avanzate alcune ipotesi: poteva servire per il battesimo dei bambini piccoli; per la raccolta e la benedizione dell’acqua oppure per la lavanda dei piedi che faceva parte, comunque, del rito battesimale fino al IV secolo d.C.. Non è stato, invece, rinvenuta alcuna traccia dell’impianto per il carico e lo scarico dell’acqua alle due vasche.

L’antica struttura aveva lo stesso orientamento dell’attuale Chiesa.

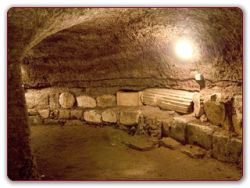

Agli splendidi sotterranei della Basilica di San Lorenzo in Lucina si accede, anche con visite guidate, seguendo un corridoio e attraversando una porticina sulla quale è riportata l’iscrizione “Aditum ad carcerem et fontem S. Laurent”. La visita ai sotterranei della Basilica è particolarmente suggestiva. Il silenzio degli antichi spazi rende omaggio allo splendore architettonico e alla storia di questo sito. E il pensiero che quello che è visibile oggi, un tempo faceva parte di una struttura a un livello più “basso” che si estendeva su un’area più vasta, fa comprendere pienamente come la città di Roma si è evoluta, nel corso dei secoli, allargandosi e innalzandosi di livello. Una storia, questa, comune a tanti monumenti della Roma sotterranea.