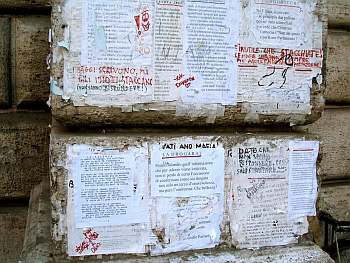

Pasquino è la statua parlante più nota. Attualmente collocata nella omonima piazza, sembra che originariamente si trovasse nello Stadio di Domiziano (piazza Navona), dove fu rinvenuta agli inizi del ‘500 all'angolo con via della Cuccagna, durante la pavimentazione del quartiere. Con tutta probabilità la statua era parte di un gruppo marmoreo, oggi quasi del tutto distrutto, che raffigurava Menelao mentre trascina Patroclo morente fuori dalla mischia dopo il combattimento. Nel 1501 il cardinale Oliviero Carafa volle spostare la statua, ponendola a ridosso dell'angolo di Palazzo Orsini (dove allora risiedeva il cardinale, divenuto poi Palazzo Braschi), in quella allora denominata Piazza Parione, attualmente Piazza Pasquino. Alle frasi burlesche e satiriche appese al Pasquino si diede il nome di "pasquinate". Nel corso degli anni, alcune sono rimaste celebri per la loro sagacia verso il personaggio cui erano rivolte.

Stando alla ricostruzione più credibile, Marforio è una figura barbuta stesa sul fianco che rappresenta Oceano (o altra divinità legata all'acqua). Inizialmente, era situata dentro il Foro di Marte (da cui prende il nome, Martis Forum), davanti al Carcere Mamertino, nei pressi della chiesa dei SS Luca e Martina. Dal XVI secolo si trova nel cortile dei Musei Capitolini. Precedentemente, fu utilizzata anche come decorazione di una fontana del Palazzo dei Conservatori, disegnata da Giacomo della Porta. Addirittura, per limitare la enorme quantità di epigrammi e satire che i romani nottetempo vi appendevano, fu necessario nominare un custode.

Marforio era a ragione considerato la "spalla" del Pasquino. Infatti, le due statue spesso dialogavano, all'imbeccata di uno seguiva la sagace risposta dell'altro. Celebre la pasquinata diretta contro Napoleone Bonaparte, al quale non fu perdonato di aver trasferito in Francia parecchie opere d'arte trafugate a Roma durante le campagne di guerra. Marforio domandava: "Pasquino, è vero che li francesi sò tutti ladri?" e Pasquino rispondeva: "Tutti no, ma BonaParte!".

La statua di Madama Lucrezia è addossata ad un muro tra piazza S.Marco e piazza Venezia, in un angolo di Palazzetto Venezia, esattamente di fronte all'Altare della Patria. Si tratta di un busto marmoreo alto 3 metri, raffigurante probabilmente Faustina, moglie di Antonino Pio, in veste sacerdotale della dea Iside; il soprannome deriva da una nobile napoletana, del XV secolo, Lucrezia d'Alagno. Innamorata del re di Napoli, Alfonso d'Aragona, giunse a Roma per richiedere al sovrano la concessione del divorzio. La richiesta le fu negata e dopo la morte del re, fu costretta dal suo successore a trasferirsi per sfuggire alle sue rivendicazioni, andando a vivere nei pressi di dove oggi è situata la statua.

Il Facchino è una piccola fontana che raffigura un "acquarolo" nell'atto di versare acqua dalla sua botticella. Fino ai primi del ‘900, gli acquaroli erano facchini, che andavano di porta a porta a vendere l'acqua raccolta dalle fontane pubbliche. Il viso della statua è quasi completamente perduto, ma è ancora riconoscibile il costume della corporazione degli acquaroli. La mirabile fattura della fontana ha fatto sì che venisse attribuita addirittura a Michelangelo, anche se il vero scultore non è noto. Inizialmente situata su via del Corso, murata sulla facciata del Palazzo De Carolis, venne spostata nel 1874 nella laterale via Lata, su un'ala del palazzo.

La statua dell'Abate Luigi è situata in piazza Vidoni, all'interno del porticato del Palazzo della Valle, e rappresenta un uomo in toga da senatore. Il nome si ispira probabilmente al sagrestano della adiacente Chiesa del Sudario, in virtù di una presunta forte somiglianza. Alla base della statua è presente una epigrafe: "fui dell'antica Roma un cittadino ora Abate Luigi ognun mi chiama. conquistai con Marforio e con Pasquino nelle satire urbane eterna fama. Ebbi offese, disgrazie e sepoltura ma qui vita novella e alfin sicura".

Ed infine il Babuino, un grottesco satiro che adorna la fontana a vasca situata appunto in via del Babuino, davanti alla Chiesa di S. Attanasio dei Greci. Il nome gli fu attribuito in virtù del ghigno che ne segna la faccia, ormai corrosa dal tempo rendendola simile a quella di una scimmia.

Per le statue parlanti del "Congresso degli arguti" il grande poeta romano Giuseppe Gioacchino Belli compose nel 1832 un celebre sonetto, intitolato "Una casata":

Cristoggesummaria, cc'antro accidente!

Sete una gran famijja de bbruttoni.

E nnun méttete in pena ch'io cojjoni,

perché pparleno tutti istessamente.

Dar grugno de tu' padre a li meloni,

cuelli mosini, nun ce curre ggnente:

e ar vedé mmamma tua, strilla la ggente:

"Monaccallà, ssò ffatti li bbottoni?"

Tu, senza naso, pari er Babbuino:

tu' fratello è er ritratto de Marforio,

e cquell'antro è un po' ppeggio de Pasquino.

Tu e Mmadama Lugrezzia, a sti prodiggi,

v'amanca de fà cchirico Grigorio,

pe mmette ar mucchio l'Abbate Luiggi.